前回のブログの最後では、次回は「芸術や文化に触れること」についてご紹介するとお伝えしましたが、今回はその前に、もう少し深く「音楽理論の具体的な学び方」についてお話ししたいと思います。

特に、ピアノ再開組の方から「どこから理論を学べばいいかわからない」というご相談も多くいただいたため、今回は初心者向けと中上級者向けに分けて、学び方のポイントを解説していきます。

1. 初心者向け:まずは「曲の構造」を把握しよう

・形式

音楽にも、形式があり、「起承転結」のような流れがあります。この流れを知ることで、曲の構造がクリアに見えてきます。

初心者向けのテキストでは、1部形式(Aのみ)、2部形式(A→B)、3部形式(A→B→A)などが多く、さらにイントロやコーダ(エンディング)が加わることもあります。

簡単な曲ほど、構造が直感的に理解しやすいので、今弾いている曲の形を意識することから始めてみてください。この習慣が、後に難易度の高い曲を読み解く力につながります。

・調性

調性とは、曲のムードや色彩を決める要素で、大きく分けて、明るい印象の「長調」と、暗い印象の「短調」があります。

同じ長調でも、ハ長調とト長調では微妙にニュアンスが異なります。正解はなく、あなたが感じるままのイメージを持つことが大切です。

途中で別の調に変わることを「転調」といい、曲に変化と緊張感を与えます。

調性を学ぶ際には、音程や音階、調号、和音などについても合わせて学ぶと理解が深まります。

・音程

音程とは、2つの音の「高さの隔たり」を表します。たとえば、同じ音は「1度」、隣の音は「2度」と数えます。

メロディが2度上がるのと、8度上がるのとでは、与える印象が大きく異なりますよね。

また、メロディの頂点がどこにあるかを、強弱記号などと合わせて見ることで、メロディの特徴がよりはっきりと見えてきます。

・音階

音階は、音の階段のように、7つの音が順番に並んでできたものです。

その調の名前(たとえばハ長調なら「ハ(ド)」)の音を主音として、その音から始まります。ハ長調の場合は、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の順になります。

・調号

調によって、黒鍵を弾く場所が変わります。♯(シャープ)や ♭(フラット)といった記号で表し、これを「調号」と呼びます。

音階と一緒に少しずつ覚えて、実際に弾きながら身につけていくと、黒鍵が多い調の楽譜も読みやすくなるので、少しずつ練習しましょう。

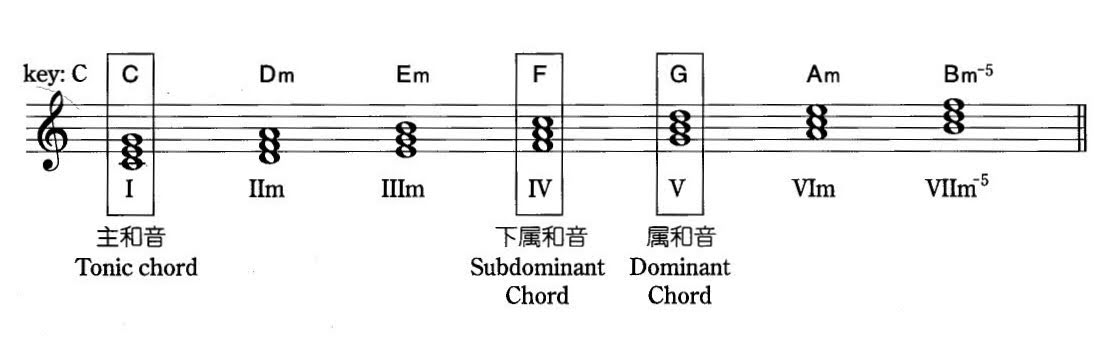

・和音

音階のそれぞれの音の上に、3度ずつ重ねて同時に弾く音の集まりを「和音」といいます。

まずは「主要三和音」と呼ばれるⅠ、Ⅳ、Ⅴの3つを覚えましょう。この3つの和音の特徴を理解すると、曲の中でどんな役割を果たしているかがよく分かります。

コードネームも少しずつ覚えていくといいですね。

コードネームを覚えると、自分でメロディに伴奏をつけられるようになったり、和音の仕組みもより深く理解できるので、ぜひ挑戦してみてください。

主要三和音の知識があれば、童謡などの多くの曲に自分で伴奏をつけられるので、まずはここから始めてみましょう。

2. 中上級者向け:複雑な構造と表現力を深める

・複雑な「形式」への対応

曲の規模が大きくなるにつれて、さらに曲全体の構造を理解する力(アナリーゼ力)と、その構造の中で多様な表現を弾き分ける技術が求められます。

形式は、先ほどの形式に加え、ソナタ形式、ロンド形式、フーガ、変奏曲など複雑な形式が、頻繁に登場します。

テーマやモチーフ(動機)を基に、曲がどのように変化・発展していくのかを読み解き、変化に応じた表現力と、それを支える想像力が必要です。

・楽曲表現に必須な「調性」の深掘り

中上級レベルの楽曲をより深く理解し、表現力を深めるために、調性の知識は欠かせません。

例えば、ソナタ形式では、提示部で主調から属調(または平行調)へ転調し、展開部でさまざまな調を巡りながらドラマティックに発展させ、再現部で主調に戻るという構成が基本です。

これらの転調の「意図」(緊張、安心など)を読み解くことが、演奏表現の深さにつながります。

ここで重要なのが、「近親調」についての理解です。属調や平行調などの近親調は、主調と共通する音が多く、聴き手にとって自然で滑らかな転調として響きます。

こうした調のつながりを意識することで、より洗練されたフレージングや音色の変化がつけられるようになります。

そのためには、全調の調号を覚え、各調の音階を自在に弾けることが大前提です。

おすすめは、ハノンなどを活用して全調のスケールを練習すること。調性の感覚が身につくだけでなく、テクニックの向上にもつながります。

・和声分析:演奏に「奥行き」を与える

副三和音はもちろん、四和音(三和音に7度や9度などの音を加えた和音)も頻繁に登場します。演奏に奥行きや深みを加えるうえでとても役立つので、ぜひ学んでみてください。

和音は塊だけでなく、分散して出てくることも多いため、和音の知識がないとハーモニーの変化を捉えにくくなります。結果として、拍感やリズム感、音量バランスの悪さにつながることも少なくありません。

音程も、度数だけでなく長短系、完全系という性質まで学ぶことで、調性や和声の理解がより深まります。

譜読みが遅かったりミスが多い場合、調性や和声の理解不足が原因であることもよくあります。

こうした知識が充実すれば、新しい曲への「応用力」と「分析力」が高まり、作曲家の意図を理解した上で、自信を持って演奏できるようになります。

3テキスト選び:レベルに合った教材で、無理なく理論を身につけよう

初心者は、今使っている曲集と同じシリーズの楽典ワークなどで、段階的に学ぶのがおすすめです。

中上級者は、より専門的な内容を少しずつ学びましょう。

「黄色い楽典」は有名ですが難しいため、必ずしも完璧に理解する必要はありません。自分のレベルに合った分かりやすいテキストから始めることが大切です。

今取り組んでいる曲のレベルと理論の知識にギャップがあると、練習効率が下がることもあります。難しいと感じる部分もあるかもしれませんが、一つひとつの理解が演奏の自信につながります。

焦らず、今の曲からコツコツと分析に取り組み、楽しみながら音楽理論を学んでいきましょう!

理論に不安があれば、お気軽にご相談ください。